Reiseuhr von Paul Garnier um 1880

Diese Pariser Reiseuhr von Paul Garnier ist ein Beispiel für die bliebten französischen Reisewecker ausgestattet mit Viertelstundenschlag, Weckfunktion und Repetitionsfunktion. Im Zuge der Restaurierung / Konservierung wurde das gesamte Werk in seine Einzelteile zerlegt und behutsam bearbeitet ohne historische Spuren zu entfernen. Die Funktionsfähigkeit konnte wieder hergestellt werden.

Kaminuhr mit Adlerfigur von ca. 1823

Diese Wiener Stockuhr (Stutzuhr) besitzt ein Vollplatinenwerk mit feststehenden Federhäusern, ein Halbstundenrechenschlagwerk mit Tonfeder und eine Massivankerhemmung mit Fadenaufhängung. Im Zuge der Restaurierung/Konservierung wurden der Schöpfer, eine Sperrklinke und das Pendel angefertig.

Bodenstanduhr von Theodor Fontane ca. 1800

Das Werk dieser Bodenstanduhr wurde von Christian Friedrich Kleemeyer hergestellt. Es wird über einen Gewichtsantrieb mit loser Rolle mit Energie versort, besitzt ein Rechenschlagwerk mit Vollstundenschlag auf eine Glocke, sowie eine Datumsanzeige, Massivankerhemmung und Sekundenpendel.

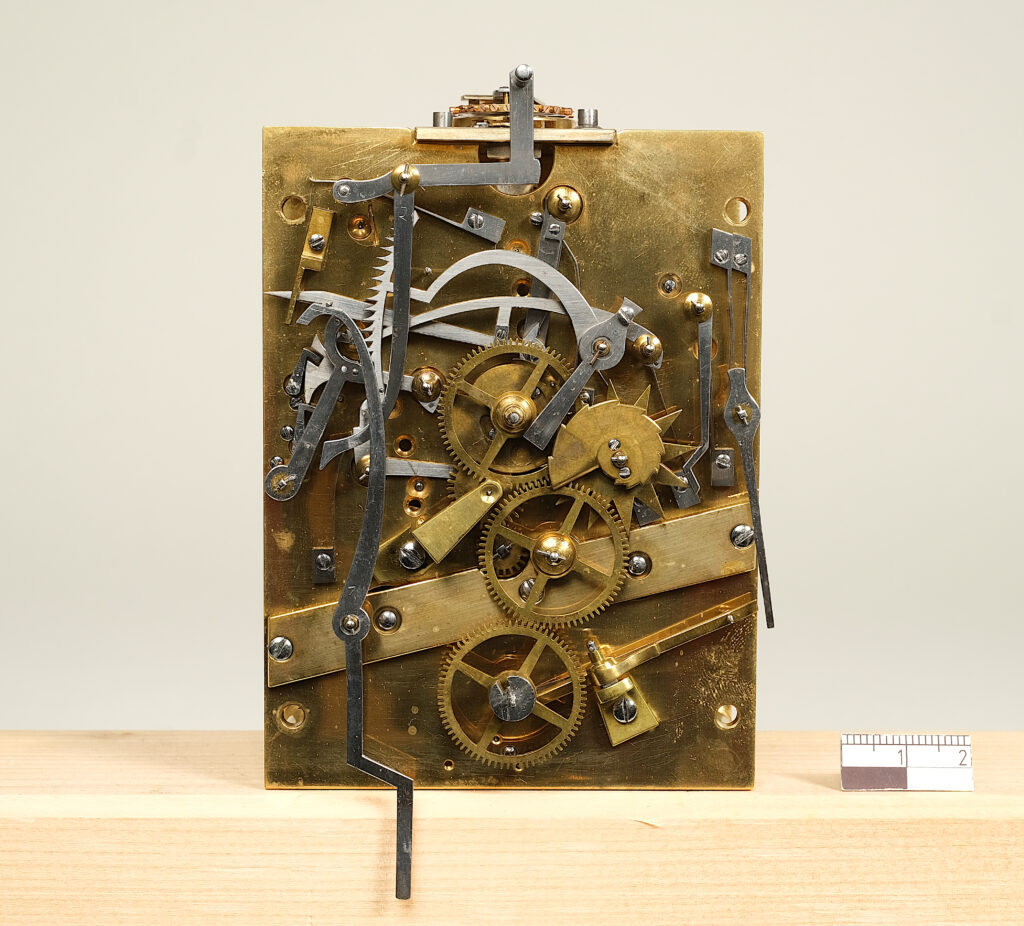

Reiseuhr von J. G. Kriedel um 1740 -1750

Diese barocke Reiseuhr besitzt eine Signatur von Johann Gottlieb Kriedel aus Bautzen. Sie beherbergt ein Eintagegehwerk mit Federantrieb über Kette und Schnecke und Spindelhemmung mit Unruh, sowie ein Rechenschlagwerk mit Stundenschlag auf eine Glocke. Im Zuge der Restaurierungs- und Konservierungsarbeiten wurde ein fehlender Fuß nachgegossen, die Zeiger ergänzt und die Funktionsfähigkeit wieder hergestellt.

Figurenuhr „Hora“ von ca. 1798

Diese Kaminuhr ist eine von dem Berliner Bildhauer Thora aus Gips angefertigte Kopie eines von Martin Gottlieb Klauer hergestellten Terrakottamodells. Integriert wurde ein für diese Zeit typisches rundes Pendulenwerk mit Rechenschlag, welches mit signierten Zugfedern von Gédéon Langin von 1798 ausgestattet ist.

Pendule der Königlichen Porzellan-Manufaktur Berlin von 1925 bis 1928

Diese KPM-Pendule mit der Figur der Ewigkeit als Bekrönung beherbergt ein Lenzkirchuhrwerk mit Halbstunden-Rechenschlagwerk. Im Zuge der Restaurierung und Konservierung wurden das Gehäuse und das Uhrwerk bearbeitet.

Biedermeier-Bodenstanduhr von ca. 1810

Restaurierung und Konservierung eines Uhrwerkes einer Biedermeier- Bodenstanduhr aus dem Knoblauchhaus von ca. 1810. Das Uhrwerk ist mit einem Halbstunden-Rechenschlagwerk und einer Datumsanzeige ausgestattet.

Uhrwerk mit Zimbalspielwerk von Kinzing in einer Bodenstanduhr von Roentgen von 1786/87

Die Restaurierungs- und Konservierungsarbeiten umfassten die Bearbeitung des Uhr- und Spielwerkes von Kinzing. Das Holzgehäuse der Bodenstanduhr wurde in der Werkstatt von David Roentgen angefertigt (siehe Museum Digital). Im Zuge der Arbeiten wurde ein Pendel hergestellt und die fehlenden Zeiger ergänzt.

Die Arbeiten wurden bei der Metallrestaurierungsfirma Haber & Brandner ausgeführt.

Stutzuhr im klassizistischen Stil

Das Uhrwerk besitzt ein Gehwerk, ein Halbstunden-Rechenschlagwerk mit einer Bronzeglocke und ein Weckwerk mit jeweils feststehenden Federhäusern. Es ist mit einer Massivankerhemmung nach Clement und Fadenaufhängung des Pendels ausgestattet.

Wiener-Hausherrenuhr

Das Werk dieser Wiener-Hausherrenuhr oder auch Portaluhr ist eine Mariage, das bedeutet, dass die Werkteile aus unterschiedlichen Epochen stammen. Es ist mit Gehwerk, Stundenschlagwerk und Vierviertelschlagwerk ausgestattet, besitzt eine Datumsanzeige und ermöglicht die Bewegung der Arme zweier Figuren auf dem Zifferblatt (wird Automat genannt). Drei feststehende Federhäuser ermöglichen die Energieversorgung, die durch eine Massivankerhammung nach Clement mit Fadenaufhängung des Pendels reguliert wird.

Glockenspielwerk einer Pariser Bodenstanduhr von ca. 1750

Gegenstand der Restaurierung und Konservierung war das Glockenspielwerk einer barocken Bodenstanduhr, deren Gehäuse von dem Ebenist Jean-Pierre Latz und das Uhrwerk von dem Pariser Uhrmacher Joannes Biesta gefertigt wurde (siehe Museum-Digital).

Das Glockenspielwerk besitzt sieben Melodien und wurde urprünglich zu jeder vollen Stunde vom Uhrwerk ausgelöst.

Uhr auf schiefer Ebene von ca. 1660/70

Diese Gewichtsrolluhr besitzt vorderseitig und rückseitig jeweils einen Stundenzeiger der stets senkrecht nach oben weist. Die Trommel, auf der die Zifferblätter fest montiert sind, dreht sich während der Abwärtsbewegung auf der schiefen Ebene um den Zeiger herum. Ermöglicht wird dies durch ein exzentrisches Bleigewicht und eine Spindelhemmung mit Unruh und Spiralfeder.

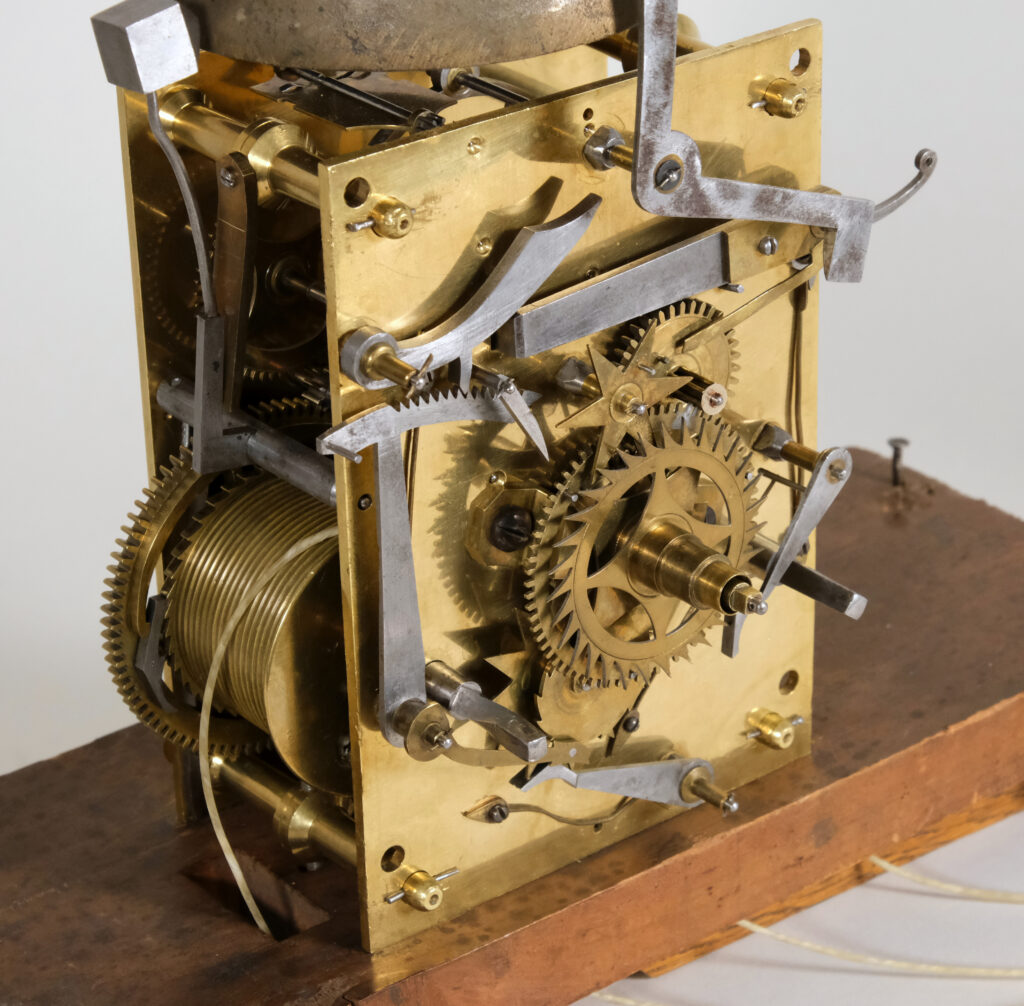

Signalnebenuhr des Zeitsignalgebers der Deutschen Seewarte Hamburg von 1932

Diese Uhr diente zur Formung und funktelegrafischen Aussendung des Zeitsignals an die Schifffahrt und zur Sendung eines Kurzzeitzeichens an die Radiosender zwischen 1932 und vermutlich 1955. Die Signalnebenuhr habe ich im Zuge meiner Diplomarbeit vollständig restauriert und konserviert. Sie befindet sich in der Ausstellung der Archenholdsternwarte in Berlin.